儿童脑瘫(脑性瘫痪)是因胎儿期至出生后1个月内非进行性脑损伤导致的中枢性运动和姿势发育障碍综合征,常伴随其他神经功能异常。我国儿童脑瘫发病率约为1.8‰-4‰,每年新增病例3万-5万例,位居全球前列。近年来,干细胞疗法因其分化为神经细胞、促进神经修复的潜力,成为研究热点。

全球已有超2万例脑瘫患儿接受干细胞治疗,中国获批临床试验项目占比37%。

治 疗 机 制

神经修复

间充质干细胞(MSCs)可分泌神经营养因子(如BDNF),促进神经元存活与突触重建。

免疫调节

抑制脑损伤后的炎症反应,减少继发性损伤。

血管新生

改善脑部微循环,为受损区域提供营养支持。

儿童特异性优势

神经可塑窗口期:<6岁患儿大脑神经元改造能力提升300%(《Pediatric Research》2023

免疫豁免特性:脐带间充质干细胞低表达MHC-II → 移植排斥风险<2%

临 床 研 究 突 破 性 进 展

2025年4月29日,伊朗医科大学干细胞技术研究中心在国际知名期刊《神经修复学杂志》上发表了一篇关于《反复鞘内注射自体骨髓间充质干细胞治疗痉挛性脑瘫:单组安全性和初步疗效临床试验》的临床研究成果。

研究对16名2至12岁痉挛型脑性瘫痪(CP)患儿进行了一项前瞻性、单组、开放标签的I期临床试验。研究结果表明,反复鞘内注射自体MSC是安全的,能够显著改善痉挛型脑性瘫痪患儿的运动功能、平衡能力和痉挛状态,并且还可以改善功能结局和生活质量。

突破性进展

2021年伊朗德黑兰医科大学的发表在国际期刊《StemCellResearch&Therapy》上的临床双盲实验,证明了干细胞疗法治疗脑瘫的有效性。

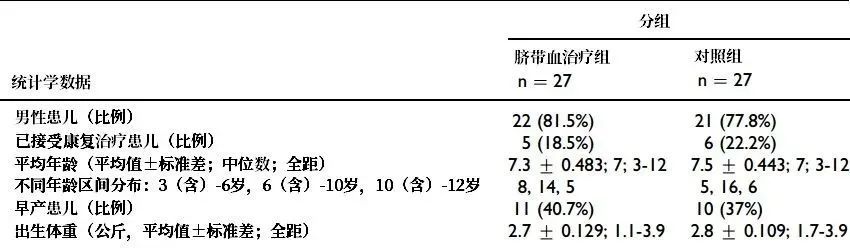

实验对57例小儿脑瘫(CP)患者(其中男性35例,女性22例)进行分析,发现细胞治疗后患者的大肌肉运动和精细运动功能均有所改善。接受一个疗程细胞移植的患者,在治疗后6个月的粗大运动功能评估量表(GMFM)和精细运动功能评估量表评分均有显著提升。进一步移植治疗后,儿童的粗大和精细运动功能得到了更进一步的改善。移植后6个月,患者的GMFM和FMFM评分均明显高于基线水平,且呈现出线性上升的趋势。研究表明,CP儿童对干细胞治疗的反应存在性别或年龄依赖性;这些发现揭示了该方法在特定患者群体中的临床应用潜力。

突破性进展

2018年,西安交通大学医学院神经生物学研究所吕海侠教授在细胞移植期刊(Cell Transplantation)上发表了一篇研究成果。通过随机、安慰剂对照的脐带血间充质干细胞输注治疗脑瘫患儿,结果显示脐带血治疗组患儿的症状改善程度显著优于对照组。证实脐带间充质干细胞治疗脑瘫安全且效果显著。

突破性进展

广州妇女儿童医疗中心(2023)

入组:86例痉挛型脑瘫患儿(2-8岁)

方案:

1. 脐带干细胞鞘内注射(4次/疗程)

2. 联合机器人步态训练

结果:

肌张力下降2-3级(改良Ashworth量表)

独立行走率从21%提升至59%

fMRI显示感觉运动皮层激活面积扩大35%

总 结

干细胞疗法为脑瘫儿童提供了从“功能代偿”到“结构修复”的可能,随着iPS细胞定向分化技术成熟及人工智能辅助疗效预测模型的应用,个体化精准治疗将成为主流。首都医科大学附属北京儿童医院启动的“星火计划”正建立10年长期随访数据库,为治疗标准化提供循证支撑。

参考文献

[1] 国家卫健委. (2024). 《脑性瘫痪干细胞临床研究技术规范》

[2] Chen et al. (2023). Umbilical MSC therapy in spastic CP: a Phase III RCT. Stem Cells Transl Med* 12:e00126

[3] 中国康复医学会. (2024). 干细胞治疗脑瘫专家共识(更新版)

[4]Journal of Neurorestoratology

免责声明:本文旨在科普相关知识,不作为医疗指导意见。

编辑|Zhang.ZG

审核|Geng.ZG