9月12日,国务院总理李强在国务院常务会议上,审议通过《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例(草案)》。这一里程碑式法规的出台,标志着我国在基因编辑、细胞治疗、合成生物学等前沿生物医学领域的监管框架正式迈向系统化、法治化时代,为科技创新与人民健康筑牢制度基石。

政 策 核 心 目 标

会议明确《条例》的三大战略方向:

技术攻坚

加速生物医学新技术研发,推动成果向临床转化应用,尤其支持基因疗法、再生医学等颠覆性技术的国产化突破。

产业升级

通过规范临床路径打通转化堵点,促进生物医药产业从“实验室科研”向“规模化产业”提质升级,塑造全球竞争新优势。

安全兜底

坚持发展与安全并重,严控临床研究伦理风险,保障技术应用的质量安全,“让创新成果真正惠及亿万民众”(会议原话)。

监 管 突 破

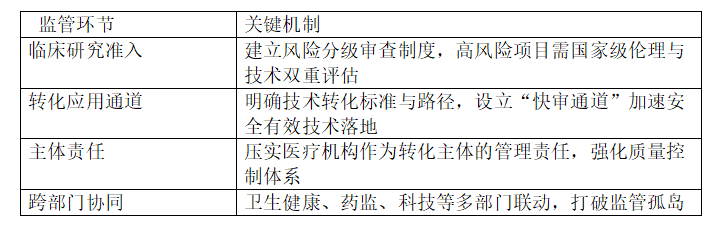

《条例》首次构建覆盖“实验室→临床→产业化”的全生命周期管理体系:

监管对象聚焦:

基因编辑、细胞治疗、异种器官移植、人工智能辅助诊疗等兼具重大潜力与伦理风险的领域被纳入重点监管清单。

历 史 性 意 义

1为创新松绑

通过制度性保障,引导资本与科研资源投向高价值技术赛道,避免“野蛮生长”导致的资源错配。

2为安全加锁

确立伦理审查的“一票否决权”,防范技术滥用风险,填补既往监管空白。

3全球站位提升

中国成为全球少数对生命科技前沿领域立法规管的主要经济体,为国际生物伦理治理提供范式参考。

产 业 影 响

短中期利好:

具备成熟临床转化能力的企业(如CAR-T细胞疗法、基因药物研发机构)将优先受益于政策红利。

长期动能:

倒逼企业构建“研发-伦理-合规”一体化能力,推动行业从“仿制跟随”转向“原始创新”。

会议同步部署 “促进民间投资” 配套政策,明确支持民间资本进入新质生产力、生物医药等赛道,进一步释放市场活力。

结 语

《条例》的通过仅是起点。后续需加快实施细则制定、监管能力建设及国际规则对接,方能真正激活“创新不死板、安全不悬空”的制度设计初衷。此举不仅关乎产业竞争力,更承载着“以科技之力守护人民生命健康”的深层使命——中国生命科学的黄金时代,正在制度护航中稳健启航。

政策来源:2025年9月12日国务院常务会议通稿(新华社发布)

编辑|Zhang.ZG

审核|Geng.ZG